2012年01月30日

ホキ美術館

なかなか行けないだろう美術館に、静岡県建築士会のまちづくり委員会の研修旅行に乗じて行ってきた。展示作品は写実オンリーです。抽象の対局ですが、なにか同じ方向性、究極の意図を感じます。自分の目です。多摩にある「せせらぎの里美術館」の犬塚勉の絵も写実そのものですが何かが違う。死ぬまでに一度は見ておきたい犬塚勉です。ホキ美術館は建物そのものが抽象です。思いっきりのキャンティ。斉藤裕さんが造船の技術を使っての構造体を造ってからの連綿と続いている技術の系譜です。

アプローチ、千葉の里の乾いた風

ピン角、シャープ。内部は継ぎ目を見せないディテール。はやりの白一色

建築家風の人達ばかり。

レストランでのは仏伊料理。この時点あたりまで私は冷静を装う。何せ静岡県建築士会の研修に同行させていただいている訳だから、志太建築士会の会員としては、静かにしていないと失礼。と肝に命じていたつもり。

みごとなキャンティレバー。厚い鉄板一枚でのアクロバットな構造。

RYOさんとOKPさん。EBSさんはまだ来ない?

帰りは丸の内から自由行動だったので、EBSさんの秋葉原に同行して夕飯も寿司屋で、大好きなアジの寿司も食べてきました。妻への土産(いもようかん)も忘れずに買った。あー楽しかった。

アプローチ、千葉の里の乾いた風

ピン角、シャープ。内部は継ぎ目を見せないディテール。はやりの白一色

建築家風の人達ばかり。

レストランでのは仏伊料理。この時点あたりまで私は冷静を装う。何せ静岡県建築士会の研修に同行させていただいている訳だから、志太建築士会の会員としては、静かにしていないと失礼。と肝に命じていたつもり。

みごとなキャンティレバー。厚い鉄板一枚でのアクロバットな構造。

RYOさんとOKPさん。EBSさんはまだ来ない?

帰りは丸の内から自由行動だったので、EBSさんの秋葉原に同行して夕飯も寿司屋で、大好きなアジの寿司も食べてきました。妻への土産(いもようかん)も忘れずに買った。あー楽しかった。

Posted by 新茶 at

10:13

│Comments(3)

2012年01月25日

山本一力

「牡丹酒」(深川黄表紙掛取り帖二)を読終わる。如何にして司牡丹という土佐の銘柄の日本酒が江戸で評判になったのかが綴られている。面白いけど、うーんハラハラする場面が少ないので物足りない。それに私は酒が飲めないので、この司牡丹なる酒が無性に飲んでみたくはならなかった。当たり前だね。酒が飲めないのは人生の何分の一は損しているって言われるけど、たぶん飲めたら飲めたで、身を持ち崩してしまったタイプだと思う。それに酒類の味は好きだから。ビールの味はとても好きで、これは人間が作ったのではなく、神様が作ったものだと信じている。私の家にある酒類は全部料理に使われてしまいます。酒を使わない料理はサラダだけです。炒め物、鍋、煮込み料理には酒が必然だと思いまーす。ワインもいいね。さて今からお昼。何を食べようかな。今夜の出前講座は焼津グランドホテルだよ!

Posted by 新茶 at

11:45

│Comments(5)

2012年01月23日

浮月楼

昨日初釜に誘われて浮月楼に行ってきました。吉田五十八の設計だったそうでディテールは流石に数奇屋を更にアバンギャルド(意味重複!)にした現代数寄屋でした。廻縁の無い目透し天井、敷居、鴨居の偏溝(こういうかな)、欄間、天井、床の間等興味はあちらこちらに目移りしてしまい、首が痛くなる程でした。しかし時間が経っている為に、アバンギャルド故の破たんは如実に現れています。施工もさぞ難しかったでしょう。ここまでやるー?が感想の一言です。とても普段食することが出来ない点心を頂いて、おいしい茶を啜って、貴重な茶道具も拝見出来て、和装の眉目秀麗なる女性も大勢居て大変充実した一日でした。母を病院に届けて、そのまま静岡に行ってしまったので、少し後ろめたく帰還しました。浮月楼の写真撮る時間が無かったので、残念!

Posted by 新茶 at

15:58

│Comments(2)

2012年01月19日

「プリンセス・トヨトミ」万城眼学:著 文春文庫

夕飯に食べたキャベツの煮込みは旨かった。ベーコン、トマト、玉葱、じゃが芋、セロリ、酒を昨日の夕方から煮て、今日の夕飯に食べた。粒マスタードとケチャップを足して、最後に残りのスープにご飯をいれて、おじやも食べた。幸せなあったかいごちそうでした。我が家の定番ですけどね。

著者の読みはマキメ・マナブだそうです。荒唐無稽なエンターテイメントだが読み手を本当の大阪に連れて行ってくれる。登上人物が個性満載でコンガラガルことがないし、事件の連続でノンストップです。伏線は父と子。読み終わったら大阪に行きたくなりました。ステレオタイプだろうがコテコテなんだろうがいいじゃないか、腹の底から笑えればね。あとがきの大阪案内は秀逸で音や匂いまで想像しちゃいます。それにしても友人のAさんは面白い本を探してくるね。感謝します。

「鴨川ホルモー」も読んでみようかな。

本とは関係ないけど、謝るべき時に「遺憾です」は禁止したいね。責任逃れの感じがする。

著者の読みはマキメ・マナブだそうです。荒唐無稽なエンターテイメントだが読み手を本当の大阪に連れて行ってくれる。登上人物が個性満載でコンガラガルことがないし、事件の連続でノンストップです。伏線は父と子。読み終わったら大阪に行きたくなりました。ステレオタイプだろうがコテコテなんだろうがいいじゃないか、腹の底から笑えればね。あとがきの大阪案内は秀逸で音や匂いまで想像しちゃいます。それにしても友人のAさんは面白い本を探してくるね。感謝します。

「鴨川ホルモー」も読んでみようかな。

本とは関係ないけど、謝るべき時に「遺憾です」は禁止したいね。責任逃れの感じがする。

Posted by 新茶 at

22:45

│Comments(2)

2012年01月16日

「青空の卵」坂木 司:著 創元推理文庫

「青空の卵」を読み終えたけど、簡単そうで、難しかった。ミステリーの範疇に入るのかもしれないが、謎解きよりも若い男二人の精神というより心の純粋さを描いているようだ。ただ自分もこの中に登場する心の歪をもった人達と何ら変わらないと思えてきた。心をコントロールするのってちょっとしたことのように思えるけど、本当は苦痛なんだろうね。角質化した心でほんとうの感情を包んで社会と向き合うことが成長するってことかな?解らない。

またしても強烈なピンボケですねん。笑えるー。

またしても強烈なピンボケですねん。笑えるー。

Posted by 新茶 at

10:20

│Comments(0)

2012年01月13日

「プラ・バロック」結城充孝:著、光文社文庫

本ばっかりでつまらないとお嘆きの方々には誠に申し訳ないのですが、またしてもミステリーなのだ。それも近頃ありがちなな女刑事(敏腕)です。意地悪な本庁のキャリアも出てくるし、女刑事を支える同僚や老刑事も出てきて同じじゃん、でもこれはちがうんだな。引っ張られちゃいました。設定が何か新しいにもかかわらず、見たこともない、行ったこともない場所の映像を頭で描くのがスムースなんです。凄惨な場面も多くて普段は躊躇する場面にも眼は怯むことなく追い続けることができます。なぜでしょう?なにかが上手。以前読んだ、「ストロベリー・ナイト」の原作も面白かったけど、これもまたいーい!

話変わって、病院です。寝たきりの母を病院に連れて行ったのですが、待ち時間の長いこと。本を持っていくのを忘れたので、家に戻っろうとしたら、すぐに順番がきますと言われたけど延々と1時間半待たされた。しょうがないのだけれど、よれよれの老人を車椅子で待たせるのは辛いし、付き添いの私も本を読めなくて辛かった。現代は渋滞とか、行列とかで長時間待つことが普通にある状況なんですね。情報などは瞬時に手に入るのに。アナログは時間がかかるんだね。覚悟する、または諦めないとね。

もう一つ、地盤調査の現場で車をバックさせていたら水道管を破裂させてしまいました。水が吹き上げて、もう大変!。水道屋さんに急遽来てもらって止めました。バックする時には気を付けましょう。現場も大きく印して車が載らないような策を講じておきましょう。それにしても注意力散漫な人間ですね。(生まれた時からでごわす)

話変わって、病院です。寝たきりの母を病院に連れて行ったのですが、待ち時間の長いこと。本を持っていくのを忘れたので、家に戻っろうとしたら、すぐに順番がきますと言われたけど延々と1時間半待たされた。しょうがないのだけれど、よれよれの老人を車椅子で待たせるのは辛いし、付き添いの私も本を読めなくて辛かった。現代は渋滞とか、行列とかで長時間待つことが普通にある状況なんですね。情報などは瞬時に手に入るのに。アナログは時間がかかるんだね。覚悟する、または諦めないとね。

もう一つ、地盤調査の現場で車をバックさせていたら水道管を破裂させてしまいました。水が吹き上げて、もう大変!。水道屋さんに急遽来てもらって止めました。バックする時には気を付けましょう。現場も大きく印して車が載らないような策を講じておきましょう。それにしても注意力散漫な人間ですね。(生まれた時からでごわす)

Posted by 新茶 at

10:06

│Comments(5)

2012年01月11日

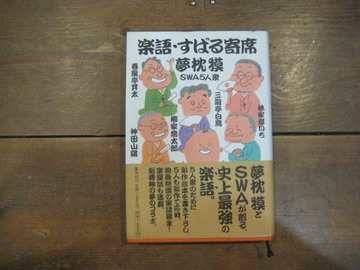

夢枕獏「すばる寄席」

おもしろいのなんの・・って、目の前で演じているのが浮かびます。文字から語りが映るんです。5人の創作落語(楽語)をやる演者、林家彦いち、三遊亭白鳥、柳家喬太郎、春風亭昇太、神田山陽の五人です。SWAのグループです。山陽さんが入っているので、楽語と称しています。夢枕獏さんのお題を各々が話を創り出すんですが、なんのハードルもなくすっと入ってきます。日常の中でちょっとした妙なことを、楽しい話に変えてしまう噺家っていいなあ。想像力だね。もうよむしかない。

Posted by 新茶 at

07:58

│Comments(1)

2012年01月08日

62歳

今日は62歳の始めの日です。61年も生きてきちゃったんですね。60歳あたりから誕生日が気になり始めました。この後少ないんだろうと云う思いが身に染みてきたからです。小さかった頃1月8日は我が家ではなぜか、お汁粉の日で、また昭和20年代だから、どこの家でも誕生祝いなどハイカラなことをやる家はとても少なかったので、別に嬉しいとか、楽しいとかと云う思いは一度もありませんでした。でも今日は大好きな赤飯をしてくれたことに感謝しています。胡麻塩をふって、あの何とも形容のしようのない味を味わえるのは、飲めないけど味は大好きなビールを一口飲むときと同じです。これから少ない人生を小豆の粒のようにこつこつ一日一日を大切に過ごすことを肝に命じしようと思った今日でした。

こんな人間の写真など見たくもないか。

こんな人間の写真など見たくもないか。

Posted by 新茶 at

18:43

│Comments(4)

2012年01月06日

松井今朝子の「そろそろ旅に」

正月の慌ただしさの中でこの「そろそろ旅に」を読んだ。何故か正月は毎年ゆっくり本を読もうと思っていても、出来なくて、本を読むのは夜中になる。1時間くらい冷たい手を我慢する。と云うより忘れてる。寝るときは別世界に遊んだ方が寝つきがいい。寝る前に明日のすべきことを肝に命じても朝になれば、なんだか思い出せないものです。

で、この本の主人公は十辺舎一九。静岡の出身です。静岡弁が盛んに出てくるのだけれど、文字になると読み辛くなる、不思議だね。

武士を捨てて戯曲作家になる主人公の漂白の思いは冒頭の文が意味を成すことが、最後で判る。人はそれぞれ何等かの傷をかかえて、それを癒すために人生を費やす、ってなことかな?自分の中にあるDNAもこの江戸の過酷で秩序と奔放がごちゃまぜな時代を経て来たと思えば、何かやり残したことがあったのかもしれない。と言いながらも自分は自分と、答をだす。

「東海道中膝栗毛」に至るまでの波乱万丈、紆余曲折

写真はPDFか撮影にセルフタイマーを使うといいらしいけどやったことがない。故にピンボケが判明。袖を掴んで離さない座敷わらしがそれをさせない。としておく。

で、この本の主人公は十辺舎一九。静岡の出身です。静岡弁が盛んに出てくるのだけれど、文字になると読み辛くなる、不思議だね。

武士を捨てて戯曲作家になる主人公の漂白の思いは冒頭の文が意味を成すことが、最後で判る。人はそれぞれ何等かの傷をかかえて、それを癒すために人生を費やす、ってなことかな?自分の中にあるDNAもこの江戸の過酷で秩序と奔放がごちゃまぜな時代を経て来たと思えば、何かやり残したことがあったのかもしれない。と言いながらも自分は自分と、答をだす。

「東海道中膝栗毛」に至るまでの波乱万丈、紆余曲折

写真はPDFか撮影にセルフタイマーを使うといいらしいけどやったことがない。故にピンボケが判明。袖を掴んで離さない座敷わらしがそれをさせない。としておく。

Posted by 新茶 at

09:24

│Comments(0)

2012年01月01日

清水寺

地元の清水寺に初詣。ボントロさんの鐘に触発されて、組の体育委員の役回りも兼ねて山に登ってきました。音羽町の人達もワンサカ集まっていました。そして祈っていました。私も鐘の音と共に祈りました。歳を取ると彼方のことも気になるものです。それでいい。それもいい。年賀状は今日一日かけて書くつもり。遅くなるけどゴメン!

女子高生が力一杯。青春!

千手観音でーす。いろんなことに手を染めてみるのも悪くない。視野が広がることでしょう。

今年もヨロシク。

女子高生が力一杯。青春!

千手観音でーす。いろんなことに手を染めてみるのも悪くない。視野が広がることでしょう。

今年もヨロシク。

Posted by 新茶 at

09:12

│Comments(1)