2012年03月31日

芸術新潮1月号

芸術新潮1月号に学生時代に見たベン・シャーンが特集されていた。大衆の視点、視線。あくまでも物でなく人間を対象にした絵、写真である。荒んだ景色の中にもヒューマニズムを諦めない姿勢。人って誰しもずる賢くて狡猾だけれども何処かに人間の温もりを感じていたベン・シャーンである。日本が好きだったんだ。

写真家の杉本博司のNY茶室も小特集で載っていた。これもまた興味深く読んだ。デュシャンの「レディ・メイド」と利休の茶の共通性を「今冥途」に置き換えた、素晴らしいコンセプトである。図書館で借りてきたからこのページはコピーしておこうと思う。

他にも池澤夏樹のパウル・クレー小論が載っている。面白かったのは、石切場の絵。キュビズムという解釈がのちにつけられたのではなく、最初からクレーはキュビズムのモダニズムの姿勢で石切場を見ていたってこと。ベルンにあるレンゾ・ピアノのツェントルム・パウル・クレー美術館も理解出来ないでいたけど、まさにクレーの美学なのだと実感した。雑誌と云えどもすごいことが書いてあるな。

Posted by 新茶 at

10:00

│Comments(5)

2012年03月28日

「あの日にドライブ」荻原 浩

大手銀行で理不尽な上司に刃向い暴言を吐いて退職し、タクシードライバーになった主人公が、「もし、あの時」を妄想しながら現実逃避を続けるうちに・・・。誰でもが身につまされるいいお話。今が大事、そのたった今が貴方を変える。とはいえ自分の作った檻から抜け出れない。いろいろな教訓を頭にぶち込め続ける私ゆえに、目が潤む。ユーモアとペーソスが荻原の真骨頂。「明日の記憶」をまだ読んでいない。

この頃の写真のバックは古い製図版の榀ベニヤです。いつも霞の向こうに見えています。でもいいんだ、これが現実。

Posted by 新茶 at

10:13

│Comments(0)

2012年03月25日

なんだけど

普通の日曜日なんだけど、やることが山ほどたまってしまったので、少し処理をした。まず、業務報告書2年分の書類の作成と5年毎の事務所の更新の書類の作成(面倒な所:年月日の順番)をやった。多分何処かでミスがあるんじゃないかと危惧している。気分転換(私の場合他の人より多すぎると解っている)にプールにいって泳いできた。1000mを泳ぐ。いつものように最初はペースが掴めずに何か変、なので力まずに力を抜いてダラダラと泳ぐ。体が温まってきたらちゃんと泳ぐ。ちゃんと泳ぐといっても他から見ればダラダラで邪魔だろうね。終わった後はとても爽快なので、ミスチルを聞きながら帰ってきた。変かな?ベルリオーズの2楽章の方が合っていたかも。帰りのついでにミルクとパンを買ってくるように頼まれていたので、そのまたついでにカップめんの麺づくりも買った。麺づくり(塩)が好きなんです。家に着いたら姉がうちの山で筍を掘ってきたので茹でる支度をしたけど、皮をむいたら少しになった。皮を付けて茹でた方が味があるっていうけど、鍋がデカくないと無理です。夜、平清盛を見る。なかなかいい。カメラがとてもうまい、っていうか感動もののシーンを撮っている。でEテレにしたらデゥトワのベルリオーズの2楽章をちょっとやっていた。頭の中だけの奇遇と思った。まだ仕事が残っている。あしたにしよう!今日は少し寒かったので、湯たんぽを入れた。読みかけの荻原浩を寝ながら読もう。

Posted by 新茶 at

22:16

│Comments(4)

2012年03月24日

表紙?

本以外のことはつまんない毎日です。思う事は日々浮かぶのだがグチっぽくてダメです。吉本隆明が亡くなったけど、コメント出来る程読んでないし、理解していないから書けない。ただ市井の人が冷静に社会を見たときに感じる批評を言葉にしているんだなって思いました。上手く言えていないけど。間違っていたらコメントしてください。

「一の富」今井今朝子 著

この稚拙な表紙ってあり?って思いながら読んでいるうちに面白くて、読み返していました。それにこの表紙もアリかな?って思えてきました。不思議です。でも私には恥ずかしい表紙であることは確かです。狂言作者並木五瓶の弟子が主人公で、廻りで起きる事件に係わりながら狂言のネタにしていく話。なのだが歌舞伎のことだったら今井今朝子ですから、芝居小屋のことやらいっぱいの薀蓄をこともなげにさらさらと語っています。独壇場です。最初はこの表紙の軽さと、箍を括っていたのですが、門外漢が云うのもなんですが、なかなかのもんです。後を引きます。

「一の富」今井今朝子 著

この稚拙な表紙ってあり?って思いながら読んでいるうちに面白くて、読み返していました。それにこの表紙もアリかな?って思えてきました。不思議です。でも私には恥ずかしい表紙であることは確かです。狂言作者並木五瓶の弟子が主人公で、廻りで起きる事件に係わりながら狂言のネタにしていく話。なのだが歌舞伎のことだったら今井今朝子ですから、芝居小屋のことやらいっぱいの薀蓄をこともなげにさらさらと語っています。独壇場です。最初はこの表紙の軽さと、箍を括っていたのですが、門外漢が云うのもなんですが、なかなかのもんです。後を引きます。

Posted by 新茶 at

08:50

│Comments(2)

2012年03月18日

筋違い半介

犬飼六岐 著 講談社文庫です。またもや時代小説でソウロウ

大変面白く、新しい観点(生身の人間に近い情感)を表現しながらも、すっきりした味わいも感じられる。少し毒を含んでいるところも落語っぽくもあり、深い。短編集なのだが連作(同じ村内でいろいろな事件が起きるとか)を読みたい。中でも秀逸なのは、「死体を背負った男」である。主人公の揺れ動く心をジワジワと私自身が感じたかのように言葉が連なっていく。感動というよりも、忘れられない物語になりそうです。こんないい作品なのに表紙がね・・・

訳の解んないペンネームだけど、ロッキーっていう犬を飼っていたんだって。ただそれだけ。

Posted by 新茶 at

11:55

│Comments(1)

2012年03月15日

「かかし長屋」半村 良

文庫版の1刷が2001年だから10年以上前の作品です。古いも新しいもどっちでもいいけど、典型的な時代物もすんごく好きだ。江戸の長屋の話で、ストーリーも大凡想像するとおりですが、それでもなお読みたくなる本です。表紙の画はとても好みの画なので手放したくない本になりました。

Posted by 新茶 at

16:01

│Comments(2)

2012年03月11日

「食堂かたつむり」

小川糸:著 ポプラ文庫 文庫なのに装丁が良い。読みやすいページで、紙も厚いので捲りやすい。こういう出版社が在ったのだと知らされた。アナログも大事。

話は、失恋して声がでなくなった女性が、母のいるふるさとに戻って食堂を始めるのだが・・・。 ちょっと気の利いたグルメの話かと思いきや、読み進めるうちにとても大事な事を語っていることに気付かされる。食は命。今の時代は根源的なものから離れて、上滑りしていることのほうが当たり障りなくてスムーズなんだろう。でもいつかは誰かと重たいことを語り合わなければいけないんだ。こういう場になると思い通りの言葉が出てこなくて支離滅裂になるね。でも思いを伝えることの方が大事なんだ。 念入りに取材してあるところにも共感できた。

今日は3.11・・・

Posted by 新茶 at

09:08

│Comments(0)

2012年03月08日

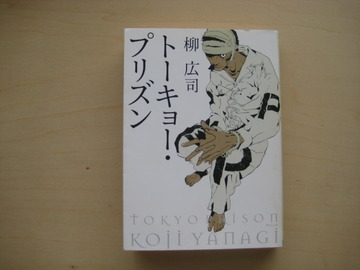

「トーキョー・プリズン」

柳 広司:著 角川文庫

戦後の米管理下のスガモ・プリズン(戦犯刑務所)での話。ニュージーランドの私立探偵が友人の行方を探すためにスガモ・プリズンに入って囚人たちに話を聞くことが始まり。がしかし所内で殺人事件が発生することにより抜き差しならない深みにはまってゆく。本当の日本の闇ってなんだろう。戦犯、やくざ、米的えせ民主主義、共産主義、天皇制?解んないよナー。政治経済宗教は生まれ変わっても得意科目にはならないだろう。この科目類の今日の答は明日の答ではない。時代は変わる。The time is there are chainging.

戦後の米管理下のスガモ・プリズン(戦犯刑務所)での話。ニュージーランドの私立探偵が友人の行方を探すためにスガモ・プリズンに入って囚人たちに話を聞くことが始まり。がしかし所内で殺人事件が発生することにより抜き差しならない深みにはまってゆく。本当の日本の闇ってなんだろう。戦犯、やくざ、米的えせ民主主義、共産主義、天皇制?解んないよナー。政治経済宗教は生まれ変わっても得意科目にはならないだろう。この科目類の今日の答は明日の答ではない。時代は変わる。The time is there are chainging.

Posted by 新茶 at

17:01

│Comments(0)

2012年03月07日

ビエン

今日も昨日に続いて鼻炎の症状が激化している。ステロイド系の薬(ゼスラン、セレスタミン)を服用しているが、時としてくしゃみが連続して呼吸を妨げる程で、鼻の回りはヒリヒリしちゃっている。だが、しかしである。緊張必然の時(お茶の稽古:自主練)には症状が出てこなかったのである。普段が緩みすぎなのかな?プールで水中歩行の時はくしゃみが連続したり、鼻水が垂れてくるのに、泳いでいるときはにいる時は忘れてる(鼻水垂れ流してるのかな?ヤダネ)。困るのは集中力が途切れすぎるのだ。そして眠くなる。横になりたくなる。眼がヤブセッタイ。いいことなどありゃしない(当たり前)。変わりないのは食欲だけだ。なにを食ってもうまい!内の奥様に感謝、一礼!

Posted by 新茶 at

22:03

│Comments(2)

2012年03月04日

「火城」高橋克彦:著

時は幕末、佐野常民(後の日本赤十字の創設者)という情熱家が押し寄せる文明と鎖国と幕藩体制下で日本の進むべき道を苦闘しながらも突き進んでゆく歴史小説です。幕末期は現代のグローバリズムの時代と似ていますが、対峙する人間達の器が違うようです。彼は後にウィーン博の芸術コーディネートも務めます。皆が中流に流されたら弛緩するんですね。周りが何とかするだろう、てな感じかな?もう一つ感じたのはグローバリズムと地方です。特色のある地方こそグローバリズムに対処出来るんだと、と読みながら考えました。平等化すべき部分と、特色化すべきものをキチンと分けないとつまらない世の中にナッチャウヨ。刷り込まれた思い込みの基準なんて曖昧なんだけど抗うのは難しいのだ。

日曜美術館で佐藤忠良をやっていた。去年亡くなってしまった。「佐藤忠良の顔が語るもの」っていう題だった。大工と題された像と母の像はとてもよかった。宮本常一が頭を過った。彫刻でひとの生き様まで語れるってすごいね。

花粉症を32年やってます。足の湿疹と老眼を12年やってます。頭の毛は薄くなりました。私は何をやってきたんだろう。ぼんくらな、その日暮らしが板に付いてきたようです。

Posted by 新茶 at

10:23

│Comments(2)